| タイトル:スペーシャリスト会報 Vol.208 | 発行日時:2024年4月15日 |

|

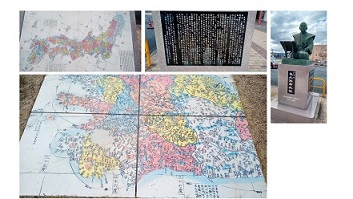

┏ Magazine from Spatialist Club ━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2024(R6)年4月15日(月) ◇ スペーシャリスト メールマガジン ◇ vol.208 発行元:スペーシャリストMM事務局 https://spatialist.sakura.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ *SPの会事務局からのお知らせ *ニュースラウンジ 白井直樹 *リレーエッセイ<空間連携> 杉山史典 *新入会員のページ 前田憲治、本間哲郎 *空間情報関連/書籍紹介 山下 智 *企画委員会議事録(抄) *日本測量協会からのお知らせ 遠藤拓郎 *編集後記 大山容一 《 SPの会企画委員会に設立する 「働きながら博士号取得をめざす人のための相談コーナー」開設のお知らせ 》 測量・地理空間情報技術者で将来、学位(博士号)を取得したいと考えている人(会員 以外でも可)などを対象に、博士号取得に向けて本格的な始動をするまでに準備すべき ことや取得までのプロセス、取得方法(課程博士か論文博士か)等々について、個別に 相談できるコーナーを本年4月より設置しました。アドバイザーはSPの会最高顧問の 瀬戸島政博氏が担当します。 相談を希望される場合は、下記【メール記載内容】を【送付先】まで、メールにて ご連絡をお願いいたします。 【メール記載内容】件名:「SPの会:博士号取得のための相談希望」 本文: ①氏名(ふりがな)、②勤務先、③電話番号、④電子メールアドレス、 ⑤相談したい内容について 【送付先】 spatialist@jsurvey.jp ■ニュースラウンジ 昨年の総会にて副会長を拝命しました白井です。宜しくお願いします。 スペーシャリストの会報1月号のニュースラウンジにて、株式会社パスコ 橘さんの 記事の最後に、ツールやソフトウェアの性能が上がり、良好な解が得られるようになる ことはありがたいが、本質的なところを理解しておくことがより重要になると思うと 綴られていました。私自身も同感で、アナログからデジタルにほぼ変わった事で、 各社、技術者育成、技術継承の課題は記載した本質論の部分含めて、同様では無い かと考えます。ちょうどSP会でも人材育成に関する懇談会の取組が始まりましたので、 その中でも今後の対応等について、活発な議論が展開される事を期待したいです。 先月末に国土地理院のHPにて、GNSS標高測量「ジオイド2024 日本とその周辺」 (試行版)が掲示されていました。正式版は令和6年度末に公開とのことです。これ までの標高の測量手法では、既知点として使用できるのは、水準測量の取付いた電子 基準点のみでしたが、今後は全ての電子基準点を既知点として使用でき標高を算出 することができます。まさに、衛星測位を基盤にした標高測量なのだと、改めて、 思った次第です。 この標高値算出に使用する重力データは、航空機に重力測定器を搭載して、数年 かけて全国の重力データを計測する仕様となっていたと記憶しています。また、重力 測定器のメンテナンスは相当、大変な対応を要する内容だったとも記憶しています。 新技術創出の裏には大変な苦労があるのだと思いますが、それら新技術の利活用に ついては、我々スペーシャリストメンバーでも、随時、情報交換しつつ冒頭に記載 した、本質を理解した技術者の育成、創出に繋げられたらと思います。 (白井 直樹:スペーシャリストの会副会長) 〇令和6年5月号の担当は、小松崎弘道さんです。 ■リレーエッセイ<空間連携> 朝日航洋(株)の横田宏行さんからバトンを受けました、朝日航洋(株)の杉山史典です。 今回は私の学生時代にあった写真測量との出会いについて話をさせていただきます。 約30年前の学生時代に私が所属していた地理学科で地形判読実習がありました。この 実習は空中写真から判読した地形を元に、その成り立ちを考察することが目的でしたが、 私の方は、判読した地形を地形図にプロットするのに苦労し、写真に書き込んだ後、 セロテープでつなぎ合わせて複写するなど試行をしていました。空中写真が中心投影な ことに加え、対象の起伏の大きい山岳地帯ということもあり、結局はコピー用紙の無駄 になったことが苦い思い出となりました。 その後、今の会社に入社すると「デジタル写真測量システム」との出会いがあり、 3Dモニタを通じて空中写真の上に等高線が重ね合わせ表示され、学生時代に苦労した 作業が写真地図として実現できることに感動したものです。しばらくすると、大判デジ タルカメラやGNSS/IMUの導入により写真地図整備が進んだことは、御存知のとおりです。 今年の元日に発生した令和6年能登半島沖地震では、航測各社が緊急撮影を行う 一方で、一緒に実習に参加していた同級生たちが現地での被災状況把握や防災対策に ついてSNSを通じて投稿しており、何となく役割分担が出来ているのかなと感じさせ られました。20年以上御無沙汰している同級生が日々どのようなことを考えている のか、久しぶりに話をしてみたくなるところです。 (杉山史典:朝日航洋株式会社) 〇令和6年5月号の担当は、株式会社GEOソリューションズの加賀谷仁秀さんに バトンを渡したいと思います。 ■新入会員のページ 復建調査設計株式会社の前田と申します。私は、地理空間情報活用基本法が施行され た翌年の2008年に入社し、センシングやGISを専門領域として約16年間、多様なプロジェ クトに従事してきました。最近では、国土交通省都市局が推進するProject PLATEAUに 参画し、自治体における社会課題解決型のユースケース開発の推進に尽力しています。 昨今、新型コロナウイルス感染症を契機としたまちなかの混雑状況の可視化や、 大阪・関西万博における空飛ぶクルマや自動運転バスの実現をはじめ、地理空間情報 技術に関するニュースを見聞きする機会が増えたと感じており、これは事業・サービ スの創出による市場拡大に起因するものと捉えています。現代のビジネスシーンは 「VUCA時代」とも呼ばれますが、地理空間情報分野の技術者の社会的使命は劇的に 変化しており、Society 5.0の実現などに向けては、自社の経営資源を有効活用する ことはもとより、ステークホルダーとの共創による社会的・経済的価値の創出を通 じて、企業と社会の持続的成長を両立させていく必要があると考えています。 こうしたなか、スペーシャリストの会の役割は、今後、ますます重要性が高まる と認識しており、活動プログラムへの参加や会員の皆様方との交流を通じて、微力 ながら地理空間情報分野のさらなる発展に貢献していければと考えています。 どうぞよろしくお願いいたします。 (前田憲治:復建調査設計株式会社) この度、スペーシャリストの会に入会いたしました株式会社パスコの本間哲郎と申 します。現在は主に砂防分野の業務に携わっておりますが、配属されてから数年は仙台 で勤務しており防災関連業務や道路防災などの業務も経験してきました。砂防分野では、 航空レーザ測量成果等の空間情報を扱う場面が非常に多く、これらの技術を活用した 解析や検討業務等に従事しております。 近年では、UAVレーザやハンディレーザなどの計測技術も使用出来るようになってき ており、着目する現象や範囲によって選択出来るセンシング技術の幅が拡がっています。 一方で、分解能等が高精度化することによりデータ容量も膨大になり、使い方を間違え ると手間ばかりが増えてしまうことも課題であると感じています。空間情報技術の 活用は、解析等が高度化出来るだけではなく、業務効率化によるDX推進など様々な 変革が可能になると考えます。また、気候変動に伴い自然災害が高頻度化・激甚化す る中、防災分野においても空間情報技術の活用が不可欠であると考えられます。今後、 自分の持つ技術力を発揮しつつ、社会貢献出来るよう自己研鑽に努めて参りたいと 思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 (本間哲郎:株式会社パスコ) 〇令和6年5月号の担当は、西尾美徳さん、中北真澄さんです。 ■空間情報関連便利グッズ/書籍の紹介 等 書 名:ChatGPTは神か悪魔か 著 者:落合陽一 他 発行所:宝島社新書 価 格:¥1,100 2023年度のスペーシャリストの会報でもChatGPTが数回取り上げられていました。 そこで、空間情報関連の便利グッズ・書籍を無償版のChatGPT3.5に聞いてみました。 「Q.空間情報関連のお勧め書籍を教えて」と聞くと、「ChatGPT」は書籍を3つあげて、 『これらの書籍は、空間情報に関する基礎から応用まで幅広くカバーしていますので、 興味のあるテーマやレベルに合わせて選んでみてください』という回答でした。その 書籍をネットで調べてみたところ、いずれも検索してもヒットしないものでした。 続いて、「Q.空間情報に関する便利ツールを教えて」と聞くと、QGISなど、よく目に する5つの製品があげられ、『これらのツールは空間情報の処理や分析、可視化に役立 つ様々な機能を提供しています。使用目的やニーズに応じて適切なツールを選択して ください』という回答でした。書籍とは違い、いずれも私が知っているツールが紹 介されていました。 ChatGPT3が注目された頃から第4次AIブームと呼ばれて、大学生のレポートにおける ChatGPTの利用など、様々なところで、その活用の是非が議論されています。今回紹介 する書籍は「ChatGPTは神か悪魔か」というものですが、本書を読んでみるとChatGPTは 神でも悪魔でもなく、膨大なデータから質問に対する最適解を導き出すものであり、 そこに示された回答が正しいかどうかは利用者が判断する必要があるということです。 他にも「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」や「ChatGPT vs. 未来のない仕事を する人たち」など気になる書籍があります。文章を正しく理解できない、文章で正しく 表現できない人は、自分のチカラでChatGPTの回答を理解し活用することができないか もしれません。 AI社会では、自分で考えるチカラや文章力を鍛えることが大切なのではないでしょ うか。 (山下 智:株式会社パスコ) 〇令和6年5月号の担当は、廣野貴一さんです。 ■企画委員会議事録(抄) 日時:令和6年3月13日(水) 13 : 30 ~ 15 : 30 場所:日本測量協会第1会議室、WEB ( 1 )報告事項 ①各支部活動報(※3月号にて報告済み) ・北陸支部:1/1の震災以来、メンバーの半分以上が日々現場に出ており、震災対応を優先 しながらの活動となっている。 ・中部支部:第20回G空間ほっとセミナー(4/26)講演者:防災科学技術研究所 鈴木先生 点群オペレーション講習会(岐阜大)(5/25⇒6/1に変更) 現地見学会(長良川鵜飼、8/23)…水中ドローンのデモも検討中 ・中四国支部:SP会中四国支部講演会のネーミングは「スペース・ポータルin 中四国」。 ※Portal (港、入口、幅広い間口) ②横断的な研究会・懇談会キックオフミーティング開催報告 ③博士号を取得したい人のための相談コーナー開設について(詳細は今月号メルマガに) ④東京支部技術士第二次試験勉強会(4/8オンライン開催) ⑤2023年上期空間情報総括監理技術者資格活用物件数調査(1046件:昨年同時期704件) ( 2 )討議事項・要請事項 ①月刊「測量」スペーシャリストの会コーナーの執筆毎号の確認(第33弾) ②令和6年度KIT空間情報セミナーについて 第2回講演者を中部支部・下境氏(三栄C)に決定した。 ③2024年イノベーション大会SPの会セッションについて ・SPの会セッションは、2日目(6/12)13時-15時にギャラリー1を担当する予定。 テーマ、講演者等については、引き続き検討する。 ④2024年空間情報未来会議について ・開催日:令和6年10月31日(または29日) 10時-17時 ・会場:大阪、東京ほか(支部会場については、今後調整) ・開催方法:対面、各会場にWeb配信(特別講演は録画予定) ・プログラム、講演者等調整中 次回予定:令和6年5月10日(金)15:00-17:00 令和5年度第4回「スペーシャリストの会」企画委員会 ■日本測量協会からのお知らせ ◇令和6年度「空間情報総括監理技術者」認定試験の受験案内を日本測量協会ホーム ぺージに掲載いたしました。詳しくは、https://www.jsurvey.jp/gissv/gissv.htm ◇令和5年度(2023年10月~2024年9月) 会費納付のお願い 令和5年度の会費納付がお済みでない方は、会費納付にご協力ください。 未納者の方には、4月8日に事務局からメールにてご連絡差し上げております。 年間3,000円です。 既に納付手続きをされている場合はご容赦ください。 令和5年度の会費を納入済みかどうか確認したい場合も以下のアドレスまでメールで ご連絡ください。 メール:spatialist@jsurvey.jp ◇「測量・地理空間情報イノベーション大会2024」資料集について 6月11日、12日に東京会場(対面)ほか、サテライト会場にてWeb開催いたします。 今年度も資料集につきましては、SPの会会員(会費未納者を除く)の皆様に送付いたします。 各会場の受講者、講演者には別途会場でも無料配布されますので、会から送付が不要の方は、 SPの会事務局(spatialist@jsurvey.jp)までご連絡ください。 ◇転職・退職・死亡等により、氏名・所属・連絡先(メールアドレス)の変更が生じた SPの会会員の方へ。 変更後の内容をご本人または関係者の方から日本測量協会にお知らせください。 SPの会MM誌の配信やお知らせ等の連絡に支障が出ないようお願いいたします。 届け出様式は以下の場所にあります。 https://www.jsurvey.jp/gissv/youshiki.htm 様式2 空間情報総括監理技術者 登録事項変更届出 メールまたはFAXまたは郵送でお知らせください。 連絡先は以下の通りです。 メール:geoinfor@jsurvey.jp FAX : 03-5684-3366 〒112-0002 東京都文京区小石川1-5-1 パークコート文京小石川 ザ タワー 5 階 公益社団法人日本測量協会 測量継続教育センター 測量技術教育部 宛 ◇空間情報技術事例報告集の報告文募集 ☆応募締め切り:随時(投稿報告文が到着次第、速やかに査読) ☆掲載可となれば、日本測量協会ホームページ上の[測量情報館]に掲載。 技術事例報告集では、新規性や独創性という視点とは別に、 (1)創意工夫性(何らかの 創意工夫による業務改善への貢献など) (2)実用性(実務への応用性や実際に業務等に 適用していく際の実用性など) (3)信頼性(技術事例報告の内容やその結果に対して、信頼性や実証性など) (4)今後の展開性(空間情報技術領域の中で、他技術領域への新たな展開や応用の 可能性、他技術との融合性や融合利用の可能性などを含めて今後の展開性)という 視点から査読し、技術事例報告として採用致します。奮って、投稿ください。 詳しくは、https://jsurvey.jp/kuukanhoukoku.pdf ■刊行案内 *** 新刊案内 ***(※会員は10%割引でご購入いただけます) 『実務者向け UAVを主体とした複合的な利活用事例集(スペーシャリストの会編)』 (令和5年11月4日刊行) 定価2,420円(税込)//会員価格2,170円(税込) 詳しくは、 https://www.jsurvey.jp/2.htm (遠藤拓郎:日本測量協会) ■編集後記(添付ファイルあり) 2023年度担当業務の納品のため、常磐線の高萩駅に降り立ちました。駅前に立つ銅像 にふと足が止まりました。足元には日本の古地図が詳細に焼き込まれています。 『 地政学者 長久保赤水(ながくぼ せきすい) 1717-1801 』 伊能図より50年も前に、「赤水図」と呼ばれる日本全図を完成させました。伊能図は幕 府が非公開としていたため、明治維新前後に至るまで「赤水図」が公式の日本全図でし た。伊能忠敬当人も赤水図を愛用していたとか。 銘板の解説に驚きました。一切の現地測量を伴わず、旅人からの聞き取り情報のみで 完成させた地図なのだと。・・・たとえばこんな感じ? 甲州街道、府中宿なう! 東からやってくる旅人に、内藤新宿から何時(なんどき)か かったか、道中お天道様はどっちにあったかを聞いて廻って平均値を取る。西から、 八王子宿、日野宿、立日の渡しからの旅人にも道のりや方角を聞く。北は川越街道から、 南は鎌倉街道から、それぞれ近隣宿場からの情報を聞いて廻る。 これらの情報を絵図にまとめると、府中、日野、八王子、新宿、川越、鎌倉等の宿場 町の位置関係が自ずと固まってきます。これを全国くまなく歩いて聞き取って、整合 つけてできあがった地図。後方交会法の原理や基準点測量の網平均の発想が実現され ています。緯度の表示もあり、鎖国時代の当時の、国際的な科学知見の豊富さを垣間 見ることができます。 四方八方に近隣宿場のある平野や内陸部では精度も高く、近傍情報が乏しくなる 半島や辺境地になるととたんに怪しくなるところなど、納得がいきます。もっと昔の 「行基図」なんかもこの原理で作られたんでしょうね。それぞれの時代の中での技術 と知識と情報の集積、そして地図を作る情熱が、赤水図には込められています。 高萩市役所への納品は15分ほどで終わり、ほどなく高萩駅を後にしました。 (編集委員長 : 大山容一(国際航業㈱)) -------------------------------------------------- All Rights Reserved, COPYRIGHT(c) Spatialist Club このメールマガジンを紹介したい方は各自の責任で転送しても結構です。 -------------------------------------------------- | |

| |

| 戻る | |

| CGIの匠 |