| タイトル:スペーシャリスト会報 Vol.210 | 発行日時:2024年6月17日 |

|

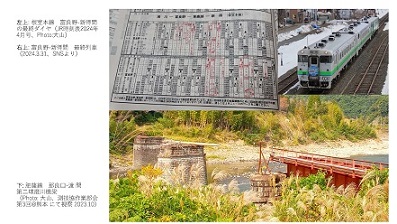

┏ Magazine from Spatialist Club ━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2024(R6)年6月17日(月) ◇ スペーシャリスト メールマガジン ◇ vol.210 発行元:スペーシャリストMM事務局 https://spatialist.sakura.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ *ニュースラウンジ 小林雅弘 *リレーエッセイ<空間連携> 平井 仁 *新入会員のページ 新宮圭一、 菅井一弥 *空間情報関連/書籍紹介 早川和夫 *企画委員会 議事録(抄) 遠藤拓郎 *人財育成懇談会 議事録(抄) *最新技術動向の調査活動研究会 議事録(抄) *日本測量協会・SPの会事務局からのお知らせ 遠藤拓郎 *編集後記 大山容一 ■ニュースラウンジ この時期、2025年度の新卒採用・就職活動がおおよそピークを迎えているころで あろうか。少子化の影響はいかほどか、簡単に調べてみると以下のようである。 まず人口統計では、ちょうど我が息子が就職した年でもあるので、私の生年である 1972年と息子が生まれた2001年生まれの人口を比較すると、204万人対117万人でおよ そ半分である。そして就活情報サイトによれば、2024年卒の実績であるが就活中の 人数はおよそ45万人で、企業の求人数は77万人とのこと。このことから単純に言える ことは、いわゆる「売り手市場」だ。企業の将来を担う学生の獲得は、経営戦略の 重要な位置づけであることだろう。私自身も、採用活動における最終選考の面接官を 担っていることから、その重責を十分に感じている。 ところで、今就活をしている学生たちを「Z世代」と呼ぶ。これは日本独特の表現 でなく米国で呼ばれ始めたX世代(日本の団塊ジュニア世代)から続く、Zの段階であ るという。この世代の特徴はいくつか挙げられるが、採用選考や入社後の育成段階に おいてはやはり掴んでおくべき情報であろう。 そのうち私が着目したのはまず「デジタルネイティブ(スマホネイティブ)」で ある。SNSをはじめとする情報収集ツールが当たり前に存在しており、当人は恐らく 情報収集をしている感覚ではなく、世界中から発信される情報に常に触れている状態 と言える。そこには現代の風潮として、ダイバーシティ(多様性)やインクルージョン (非排他的)を肯定するコンテンツが目立ち、その影響を多く受けているのがZ世代と いう評価がある。 次に、「コスパよりタイパ」つまり時間的な効率性を重視する傾向である。TikTok やInstagramが世を席巻しているのはこのニーズをとらえたものであると納得する。 そんなことを頭の片隅に置きながら採用面接に挑んではいるものの、果たして学生の 心をしっかり捕まえているかはいつも不安である。 学生からの質問では、「御社が仕事をするうえで重要視している心構えはなんで しょうか」「災害に迅速に対応するために普段から心がけていることはなんでしょ うか」など聞かれることがある。そんなときには自分に正直に、おそらくやや古臭 い情熱や責任感をしっかり伝えるようにしている。願わくばそれに共感してもらい 心を通わせる一瞬がありたいものだ。 (アジア航測株式会社 小林雅弘) 〇令和6年7月号の担当は、河野哲也さんです。 ■リレーエッセイ<空間連携> 株式会社GEOソリューションズの加賀谷さんからバトンを引き継いだ都市・計画・ 設計研究所の平井と申します。測量や空間情報の専門家のみなさんが集うこの場で、 私は少数派である都市計画業務に従事しています。特に私が携わるのは、まちづく りコンサルタントと呼ばれる分野です。都市計画コンサルタント全般と比較しても、 住民との関わりが多いことが特徴であり、「まちづくりは住民運動だ」と定義する 専門家もいるほどです。 まちづくりに30年近く携わって感じるのは、取り組み内容の大きな変化がないこ とです。これはある意味当然であり、驚きでもあります。一方、空間情報の分野は 目覚ましい技術革新を遂げています。3Dデータを活用したシミュレーションも容易 になり、この様な技術はまちづくりの成果を可視化し、住民との合意形成を円滑化 することができます。 しかし、技術革新だけではまちづくりは成功しません。住民との信頼関係構築と、 合意形成のための丁寧なコミュニケーションが大切です。技術はあくまでも手段で あり、まちづくりの本質は、人と人との繋がりにあります。今後も革新的な技術も 柔軟に活用しながら、住民と行政が一体となって、持続可能で活力ある地域社会の 創造に貢献していきたいと考えています。 (平井仁:株式会社都市・計画・設計研究所) 〇次回、令和6年7月号は、株式会社エイテックの吉見晋吾さんにバトンを渡した いと思います。 ■新入会員のページ この度、スペーシャリストの会に入会させて頂きました、復建調査設計株式会社の 新宮 圭一(しんぐう けいいち)と申します。どうぞよろしくお願い致します。 平成3年に入社し、国土地理院や自治体の業務に従事し、主に地上測量(実測)を 行ってきました。平成23年から6年間は、東日本大震災の復旧・復興事業に従事しま した。復興事業で多岐にわたる課題・教訓を残したことから、大規模な自然災害は 発生した際、迅速な復旧・復興を進めるための事前準備が重要と考え、復興を円滑 に進めるための事前復興まちづくりなど測量とは関係のない世界を切り拓く道に進 みました。 現在は、未来に起こりうる社会課題・地域課題を予測しながら、その解決策を考え、 それに柔軟に対応していけるよう必要な『備え』を考え、準備・実行しています。 具体的には、予期される南海トラフや頻発する洪水被害などの突発性リスクや、人口 が減少、高齢化などの進行性リスクにおける問題を包括的に解き明かすために思考・ 概念の組み立てを行い、デジタル先端技術を活用しつつ、多様な主体と協働し、事前 復興まちづくりのマネジメントを行っています。 今後、自分の持つ経験値を活かしつつ、社会貢献出来るよう自己研鑽に努めて参り たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 (新宮圭一:復建調査設計株式会社) はじめまして。この度、スペーシャリストの会に入会させていただきました。 株式会社フジヤマの菅井一弥と申します。新卒からこの会社一筋、30年目となりま した。その内、23年を生まれ故郷の浜松で勤め、6年間を東京で単身赴任生活、今年、 静岡に戻って参りました。私はこれまで、河川、農地整備、公園、橋梁、道路の設計 に携わり、現在は主に道路分野をフィールドとして道路計画、道路擁壁・のり面対策 工、落石対策工の設計から、防災点検やインフラ調査に携わっております。 空間情報技術との出会いは10年以上前に携わった、とあるバイパス道路の設計でし た。設計と施工計画を担当したのですが、ルートは尾根一つを切土開削するもので、 竣工までに5年以上を要する大規模なものでした。また、発生土は近傍の造成工事に 流用するため、土量も管理する必要がありました。毎年異なる施工業者が、原地形→ 1年目→2年目…→竣工 と従事していく中で、いかにして地形情報や竣工情報、 発生土量を正確に把握し引き継いでいくか、が主要なテーマとなりました。そのた め、地形情報の三次元データ化と差分解析が可能な、UAVレーザと地上3Dレー ザを用いた起工・出来形測量を提案しました。起工測量に立会い、取得したカラー 点群を初めて見た時の驚きと未来への期待感は今でも忘れません。完成したバイパ スを通るたびにそのことを思い出します。 あれから、道路設計分野において空間情報技術を応用する機会は格段に増えたと 感じております。また、インフラメンテナンスや防災、国土強靭化の分野において も同様であり、ますます空間情報総括監理技術者の活躍が重要になっていると感じ ております。私は引き続き、道路設計のフィールドにおいて、新たな空間情報技術 の活用について提案、活用して参りたいと思います。どうぞご指導よろしくお願い いたします。 (菅井一弥:株式会社フジヤマ) 〇令和6年7月号の担当は、西田恭兵さん、真砂陽太郎さんです。 ■空間情報関連便利グッズ/書籍の紹介等 書籍名:経済で読み解く地政学 著 者:上念 司 発行所:扶桑社 定 価:1,500円税別 コロナショックがようやく落ち着いてきた中、ロシアによるウクライナ侵攻から すでに2年が経とうとしているのに、いっこうに収まる気配もなく、その影響でエネ ルギー問題、インフレ、円安の傾向の進行、さらに台湾有事を初めとした米中間の 緊張など、不穏な空気がさらに顕著になるばかりです。地政学というと危険な思想 と思われがちですが、近年の世界情勢を経済の視点から理解する一つの手段と捉え、 読んでみるのも良いかと思いご紹介します。なお、決してフランスなどで現在勢力 を伸ばす極右勢力を推奨するものではありませんのでご承知ください。 (早川和夫:株式会社テイコク) ○令和6年7月号の担当は、西岡陽一さんです。 ■企画委員会議事録(抄) 令和5年度 第4回「スペーシャリストの会」企画委員会(令和6年5月)議事録 日時:令和6年5月10日(金)15:00~17:00 場所:日本測量協会 第1会議室、WEB (1) 報告事項 ① 各支部活動報告(※5月号掲載) (2) 討議事項・要請事項 ① 月刊「測量」スペーシャリストの会コーナーの執筆毎号の確認(第33弾) 次回、第35回のテーマを各自考えておく。 ② 令和6年度空間情報未来会議について ★西岡実行委員長から説明 基本的事項(開催日、開催方式、全体プログラム、スペーシャリストの会発表の内容) について了解を頂いた。 パネルディスカッションのパネリストの選出について、各支部から了承いただいた。 ★関西、東京以外の支部の開催方法はどのように考えているのか。 →日測協の各支部とは、今後調整する。SPの会の支部がある東北、北陸、中部、 関西、中四国、九州では開催したいと考えている。 →場所と機材だけ提供される可能性もある(受付、会場セッティング等はSPの会会員)。 →自宅からの視聴は予定していない。 (測量CPDポイントを発行する場合には、出欠確認が必要なため) ③ HP作成について 現状、開設しているのは関西支部のみ。 中部支部も、今後開設を検討している。 ★SP会としてホームページを立ち上げる方向性については決定。 ★ホームページ検討の担当者は今後検討する。 次回の企画委員会は、令和6年7月8日(月)15:00~17:00 ■第3回 測量技術者のための人財育成懇談会(令和6年5月)議事録 日時:令和6年5月27日(月)15:00~17:00 場所:日本測量協会 第2会議室、WEB 0. 今回のテーマ 現状認識とその共有(その3)「人材の獲得・確保(獲財論を中心)」 ~いかに人材を確保するか?~ 1. 概ね10年先を視座に入れての議論 1-1. 人材の獲得・確保の対象について ①新人層/②中途採用者層/③シニア層 測量業界全体で人材確保する仕組み作りを考えていく。業界全体で若い世代に アピールしなければならない。測量協会だけではなく、国土交通省、国土地理院 を動かすべき。 1-2. 新人層の獲得に向けての戦略・戦術 ・インターンシップ制、高校への出前講座等で積極的にアピールしている。 ・定着率アップのため新人向けの昇給システム(若年層手当)。キャリアアップ 相談・支援。 ・第二新卒採用において若手であれば、他業種にも門戸を広げている。 ・Z世代の傾向として、タイパ、インフルエンサーの影響、希望地・転勤なし、 初任給が高い、残業なしを重視する傾向あり。マイナビ活用。親の関与。 ・災害対応を中心とした地域貢献の意識は高い。高校生、大学生に対する地道な 啓蒙活動が重要である。 1-3. 中途採用者層の確保に向けての諸施策(外様的存在から譜代的存在へ) ・単なるスポット的な助っ人ではなく、腰をすえた採用、在籍。 ・中途採用ではなくキャリア採用に変えた。キャリアがないと採用は難しい。 ・他業種の早期退職者もターゲットではないか。特にITに強い人材、 AIに強い人材。 1-4. シニア層の確保について ・リファラル採用、転職サイト 2. その他の意見 外国人採用では、キャリアパスを明確にしないと見向きもされない。 測量業界そのものの地位向上をさせるべきではないか。 建設系の大卒新卒者確保は困難な状況。博士人材活用プランの活用 3. 次回予定 令和6年7月29日(月)15:00~17:00 次回テーマ:世代層別の課題と役割・期待 ■第3回 最新技術動向の調査活動研究会(2024年4月)議事概要 日時:2024年4月22日(火)15:00~17:00 場所:日本測量協会 第2会議室、WEB 議事項目: 1.各自が持ち寄った「一見遠くに見える技術、身近に迫っている技術」について報告 宇宙太陽光発電システム、Ceatec 2024、ミューオンラジオグラフィック、生成AI、XR、 地籍測量の円滑化、災害対応、サブリアルタイムデータ、人工衛星による水漏れ把握、 量子コンピュータ、アジャイル型開発、海洋ゴミ、IWON、LLM、HAPS、宇宙エレベータ、 デジタルツイン、メタバース等 ⇒今までにない視点を会員に伝えたい。関係のなさそうな業界のイベントに参加して、 違う分野からのニーズの可能性について。仕事になるかでなく、接点があるかどうか という視点。業界の20年後30年後を考えて牽引する集まりにしたい。技術開発ではな く、ニーズやシェアを考えてから技術開発するような考え方を醸成する。世の中の流 れを見て将来を考える癖をつける。業界内に捉われない思考力を付ける。ストラテジー を考えてから、物事を決めていく癖をつける。 2. 今後の活動について 6月以降に開催されるセミナーやイベントについて、5月末までに各自一覧表を作成する。 次回の研究会(6月22日)の前に開催されるセミナーやイベントについては、参加報告 などにより情報共有する。 研究会やイブニングセミナー等に異業種の人を呼んで講演してもらう方法もある。 次回:2024年6月18日(火曜)15:00~17:00 日本測量協会 会議室、WEB ■日本測量協会・SPの会事務局からのお知らせ ◇「働きながら博士号取得をめざす人のための相談コーナー」 測量・地理空間情報技術者で将来、学位(博士号)を取得したいと考えている人 (会員以外でも可)などを対象に、博士号取得に向けて本格的な始動をするまでに 準備すべきことや取得までの プロセス、取得方法(課程博士か論文博士か)等々 について、個別に相談できるコーナーを本年4月より設置しました。アドバイザー はSPの会最高顧問の瀬戸島政博氏が担当します。 相談を希望される場合は、下記【メール記載内容】を【送付先】まで、メールにて ご連絡をお願いいたします。 【メール記載内容】件名:「SPの会:博士号取得のための相談希望」 本文: ①氏名(ふりがな)、②勤務先、③電話番号、④電子メールアドレス、 ⑤相談したい内容について 【送付先】 spatialist@jsurvey.jp ◇「測量・地理空間情報イノベーション大会2024」について 6月11日、12日に東京会場(対面)ほか、サテライト会場にてWeb開催いたしました。 SPの会としても、12日午後、ギャラリー1において「災害に向き合う」と題して 講演・パネルディスカッションを行いました。 当日は東京会場以外では、配信されておりませんでしたが、7月1日以降オンデマンド 配信で視聴することが可能です。 お申込みがまだの方は、下記URLからお申込みください。 https://innovation2024.jsurvey.jp/ 今年度も資料集につきましては、SPの会会員(会費未納者を除く)の皆様に 送付いたします。 イノベーション大会事務局から6月下旬発送予定です。 ◇転職・退職・死亡等により、氏名・所属・連絡先(メールアドレス)の変更が生じた SPの会会員の方へ。 変更後の内容をご本人または関係者の方から日本測量協会にお知らせください。 SPの会MM誌の配信やお知らせ等の連絡に支障が出ないようお願いいたします。 届け出様式は以下の場所にあります。 https://www.jsurvey.jp/gissv/youshiki.htm 様式2 空間情報総括監理技術者 登録事項変更届出 メールまたはFAXまたは郵送でお知らせください。 連絡先は以下の通りです。 メール:geoinfor@jsurvey.jp FAX : 03-5684-3366 〒112-0002 東京都文京区小石川1-5-1 パークコート文京小石川 ザ タワー 5 階 公益社団法人日本測量協会 測量継続教育センター 測量技術教育部 宛 ◇空間情報技術事例報告集の報告文募集 ☆応募締め切り:随時(投稿報告文が到着次第、速やかに査読) ☆掲載可となれば、日本測量協会ホームページ上の[測量情報館]に掲載。 技術事例報告集では、新規性や独創性という視点とは別に、 (1)創意工夫性(何らかの創意工夫による業務改善への貢献など) (2)実用性(実務への応用性や実際に業務等に適用していく際の実用性など) (3)信頼性(技術事例報告の内容やその結果に対して、信頼性や実証性など) (4)今後の展開性(空間情報技術領域の中で、他技術領域への新 たな展開や応用の 可能性、他技術との融合性や融合利用の可能性などを含めて今後の展開性)という 視点から査読し、技術事例報告として採用致します。奮って、投稿ください。 詳しくは、https://jsurvey.jp/kuukanhoukoku.pdf ■刊行案内 *** 新刊案内 ***(※会員は10%割引でご購入いただけます) 『公共測量 作業規程の準則(令和5年3月31日改正版) 解説と運用(基準点測量編、応用測量編)』(令和6年4月29日刊行) 定価4,400円(税込) //会員価格3,960円(税込) 詳しくは、https://www.jsurvey.jp/2.htm ■編集後記(添付ファイルあり) 2024年(令和6年)3月31日、JR北海道 根室本線 富良野-新得間 81.7km が廃止と なりました(添付画像 右上)。布部駅はテレビドラマ「北の国から」の舞台、幾寅 駅は映画「鉄道員(ぽっぽや)」のロケ地、ともに廃止区間に含まれています。 1907年(明治40年)に開通し、道東方面へのメインルートとして北海道開拓に貢献 してきましたが、1981年(昭和56年)の石勝線開通後は、普通列車が1日5、6往復 するだけのローカル線となっていました(添付画像 左上)。2016年(平成28年)夏の 台風で被災し不通となり、8年近く復旧されることなく昨年、沿線自治体が廃止に 合意したものです。赤字ローカル鉄道はひとたび被災して不通になると、鉄道イン フラとしての機能を復旧させるために必要な経費と、復旧後の鉄道事業としての採 算性が天秤にかけられ、復旧に手がつけられることなく廃止に追い込まれてしま う。そんな事例をいくつか見てきました。日高本線 鵡川-様似間も、松本電鉄 新島々-島々間も。一方で、只見線 只見-会津川口間 27.6km は、不通期間2011 (H23)年~2022(R4)年、11年を粘りに粘って全線復旧しています。 そんな中、今は復旧への協議が進められつつある、JR九州 熊本県を走る肥薩線 八代-人吉-吉松間 86.8km は、2020(R2)年7月の球磨川豪雨災害で被災し、4年 近くを経過しましたが、沿線の道路啓開が優先され、橋梁3本を含む鉄路は現段 階、被災当時そのままで、上部工を失った橋脚の上に、流木がひっかかったまま という状況です(添付画像 下)。 インフラはメンテナンスが行き届いていてこそ、空気のようにその存在の恩恵 に預かるもの。ひとたび破壊されると、元に戻すための膨大な経費負担が現役 世代にのしかかってきます。センチメンタルな旅情や郷愁だけでは片づけられな い、難しい問題です。 (編集委員長 : 大山容一(国際航業㈱)) ----------------------------------------------------------------- All Rights Reserved, COPYRIGHT(c) Spatialist Club このメールマガジンを紹介したい方は各自の責任で転送しても結構です。 ----------------------------------------------------------------- | |

| |

| 戻る | |

| CGIの匠 |